企業が存続していくために、イノベーションは死活的に重要です。ドラッカーが企業の「マネジメントの基本機能はマーケティングとイノベーションの2つである」と言い切っているように、イノベーション活動は企業活動の根幹をなしています。

ではイノベーションを生み出すにはどうしたらよいのでしょうか?数多くの経営学者が同テーマに様々な切り口で分析を行っていますが、イノベーション創出の有力な理論として、カーネギー学派のアプローチがあります。

カーネギー学派のけん引役となったジェームズ・マーチは1991年の”Exploration and exploitation in organizational learning"という論文のなかで、企業がイノベーションなどの組織学習のための手段として、知の探索と知の深化の必要性を指摘しています(知の探索、知の深化という造語は、入山章栄「世界標準の経営理論」で指摘された言葉です)。

知の探索と深化について紹介する前に、そもそも企業はイノベーションをどのように生み出していくのかを見ていきましょう。カーネギー学派のアプローチではサイクルとしてとらえています。以下で、その視点を学んでいきましょう。

目次

イノベーションを生み出すサイクルとは何か?(組織学習の分析フレームワーク)

ではイノベーションはどう生み出されるのでしょうか?カーネギー学派におけるイノベーションを含めた組織学習については、リンダ・アルゴーティが”Organizational Learning From Experience to Knowledge"という論文でフレームワークとしてまとめています。

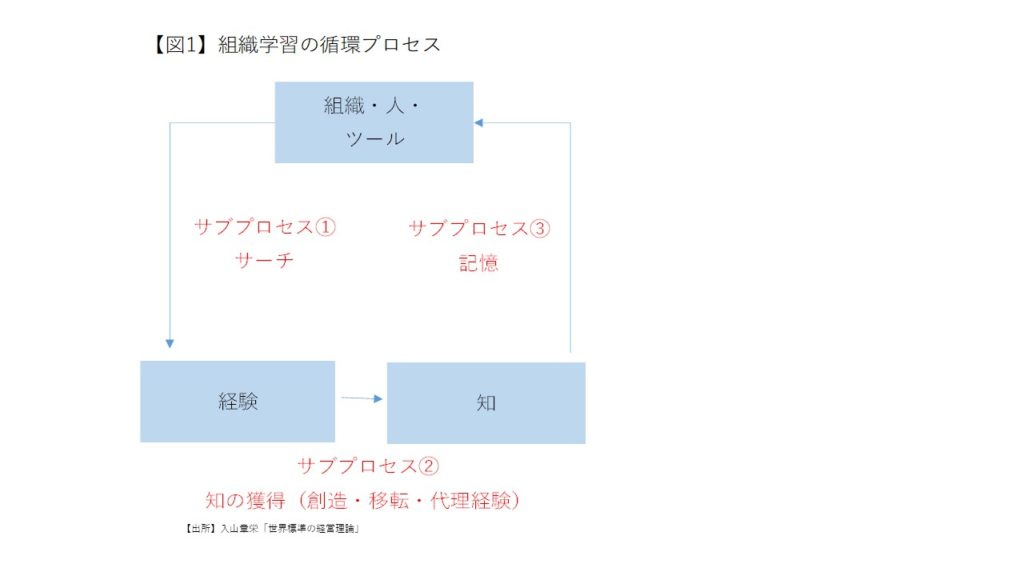

アルゴーティはイノベーションを生み出す組織学習のサイクルがあるとし、そのサイクルをフレームワーク化しています。さらに、このフレームワークを簡略化したものを早稲田大学の入山章栄先生がまとめています(図1)。どういうフレームワークかを一つずつ見ていきましょう。

サブプロセス① サーチ

まず第一が「サーチ」です。

人はすべてのモノを認知できないので、いろいろ試行錯誤(サーチ)することで、新たな発見をしていくというわけです(カーネギー学派の「サーチ」の考え方は、コチラで詳しく解説しています)。

サブプロセス② 知の獲得

次にサーチによって獲得した経験を、実際の知恵に変えていくことが必要です。3つのルートがあるとしています。

一つ目は知の創造です。サーチによって得られた経験と、もともと持っていた知識を生かして、新しい知恵に変えていくことが大事です。これが、ジョセフ・シュンペーターの新結合です。またこの知の創造のプロセスを一橋大学の野中先生がSECIモデルで描いています。

この知の創造は非常に重要です。ヤマト運輸の事業は、吉野家の牛丼ビジネスを学ぶことで出来上がったとしています。当時吉野家はたくさんの商品取り扱いをやめて牛丼一つに商品を絞ったわけですが、ヤマト運輸も同様に様々な物流を取り扱うのではなく、利益率の高い個人の小荷物に絞ることで実現したといわれています。

またツタヤのビジネスモデルも、消費者金融のビジネスモデルに倣ったとされています。100万円のお金を貸して1万円の金利をとるように、3000円のCDを買って、300円で貸すという形です。

2つ目の方法は知の移転です。例えば海外で生み出されたビジネスを日本に輸入する形などもそうでしょう。例えばAmazonは米国で培ったネット通販モデルを日本を含めた海外で展開することで事業を拡大しています。

3つ目の方法は代理経験です。2つ目の方法と似ていますが、2点目のAmazonの例に倣えば、楽天もその一つの例でしょう。米国のAmazonなどのビジネスモデルを注意深く観察し、楽天が日本仕様にして展開することで成功しました。

サブプロセス③ 知の記憶

最後は知の記憶です。サブプロセス①のサーチや、サブプロセス②の知の獲得によって生み出された知恵を、組織として記憶することです(保存し、いつでも引き出せるようにする)。

組織として新たな経験を増やしていくことで、様々な事象の変化にも適切な対応がとれるようになるのです。

イノベーションに必要な知の探索と知の深化

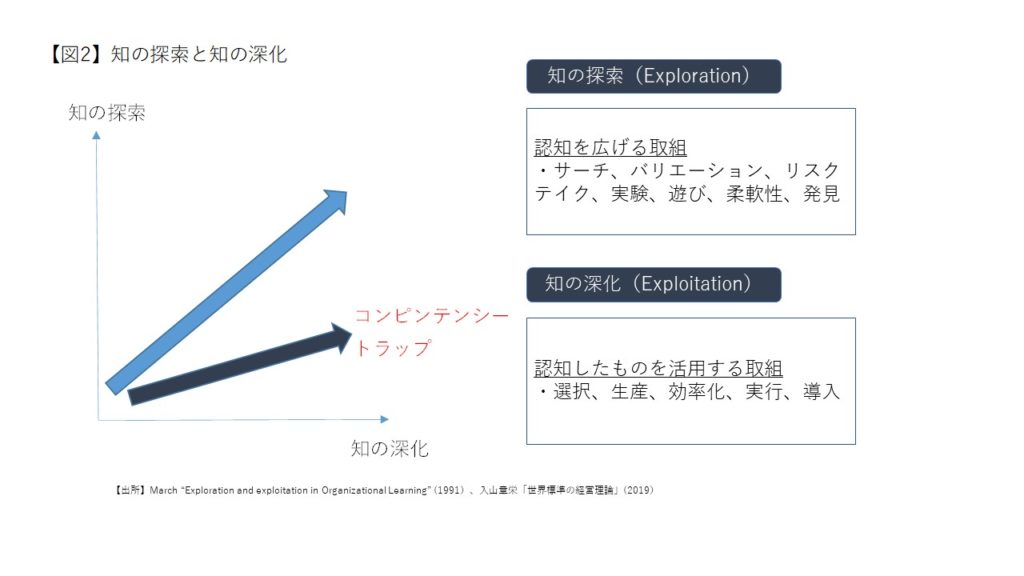

イノベーションを生み出す組織学習のサイクルは上述のとおりです。サイクルはわかったけれどもイノベーションを生み出すためには、どういう取り組みをしたら力を入れたらよいのか、というのが次の疑問です。その点で重要なのが冒頭で指摘したマーチの論文で示された「知の探索」と「知の深化」です(図2)。

①知の探索(認知を広げる取組)

知の探索は、先ほどの組織学習のサイクルにおける「サーチ」などがあたります((カーネギー学派の「サーチ」の考え方は、コチラで詳しく解説しています)。知の探索はその名の通りですが、「自分が知らない知恵・知識を探す」ということにほかなりません。

なぜなら、「人が知っていること」には限界があり、知らないことを知ることで新しいイノベーションが生まれるからです。

知の探索の例として、マーチは「サーチ」「変化」「リスク・テイキング」「実験」「遊び」「柔軟性」「発見」などを挙げています(実は「イノベーション」もここに入っていますが、イノベーションの定義次第なので割愛します)。

②知の深化(認知したことを深める取組)

知の深化は、名前の通り「知っていることを深める取組」です。知の深化が悪いわけではなく、これも価値を生み出す一つの方法です。

「知の深化」の例として、マーチは「選択」「生産」「効率化」「実行」「導入」などを示しています。

知の探索と知の深化はクルマの両輪で、①知の探索で新しいアイデアを生み出し、②知の深化で確立されたビジネスモデルに仕上げていくわけです。

コンピテンシートラップに陥らないために(知の探索を常に意識する)

イノベーションを起こすために重要なのは、①知の探索と②知の深化の2つですが、企業が陥りがちなのは「②知の深化」に傾斜してしまうことです。

なぜなら「①知の探索」は試行錯誤ですので短期的には結果が出ない一方で、「②知の深化」は短期的に結果を出すことが可能だからです。

そうすると企業の予算も最初は「①知の探索」にお金をかけるわけですが、だんだん確実にもうかる「②知の深化」に予算をつけていくようになります。

ただ「②知の深化」ばかりをやっていくとだんだんとアイデアが枯渇し、中期的には業績が下がっていってしまうわけです。このことをコンピテンシートラップといいます。コンピテンシーとは直訳すれば「高い能力」などをさします。

今回の場合、短期的に成果(コンピテンシー)を求めると、中長期的にはコンピテンシーが下がってしまうということで、コンピテンシートラップという風に呼ばれるわけです。

企業がイノベーションを実施していくには、中長期の目線で「②知の深化」に一定程度資源を振り向き続けることができるか、にかかっているというわけです。

不確実性が高いほど、知の深化よりも知の探索が利益に繋がる

特に近年は「②知の深化」がより重要になってきていると思います。

欧州のJansen et al(2009)の論文では、欧州の金融機関のマネージャーによる調査を行い、外部環境の不確実性が高いほど、知の探索が利益率を高めるとしています。一方、競争の激しい環境では、知の深化が利益率を高めるとしています。

もちろん産業によって異なりますが、現在は外部環境に対する不確実性が高まっています。

こうした中では知の探索がより重要になっているのではないか、と面ます。

企業レベルの知の探索:オープンイノベーション

イノベーションのプロセスと企業が陥りやすいわな、知の探索の重要性をこれまで触れてきました。では具体的に企業はなにをすべきでしょうか?

オープンイノベーションはすでに日本でも浸透してきていますが、企業が他の企業と連携して新しいビジネスを生み出していく試みをさします。

特に注目されるのは、大企業によるスタートアップ企業への投資(Corporate Venture Capital)です。Wadhwa&Kotha(2006)の論文では、CVC投資が多いほど、特許取得率が高まるといったように成果がでやすくなるという論文もあります。

個人レベルの知の探索:イントラパーソナル・ダイバーシティ

知の探索は個人レベルでも重要です。経営学では「イントラパーソナル・ダイバーシティ」と呼ばれています。

Bunderson and Sutcliffe(2002)の論文の分析では、多様な職能を経験している経営メンバーがいる企業ほど、業績が高い傾向を示しています。

知の探索はどこまですればよい?(イノベーションの2つの種類により異なる)

知の探索といっても、どこまで広げるのか?ということについても疑問があるでしょう。この点についてはKaplan and Vakili(2015)の論文が興味深い指摘をしています。

イノベーションには2つの手段があるとしており、1つは技術的ブレイクスルーを促すアイデアで、もう1つは経済価値を促すブレイクスルーを生み出すアイデアです。

そして面白いのは、①技術的ブレイクスルーを促すには、やや狭い範囲で知の探索をすればよいが、②経済価値を生み出すブレイクスルーを行うのは、広い範囲の知の探索が必要としている点です。

いかがでしたしょうか?イノベーションを促す仕組みのポイントは、知の探索を忘れず、特に経済価値を生むためのビジネスブレイクスルーを考えるためには、より幅広く知を探索することが重要ということです。